・以前からかなり時間がたった。 ・ので、その後の状況。 |

|

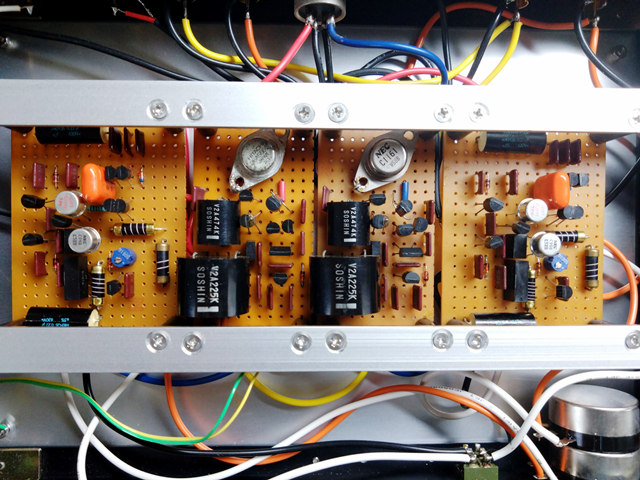

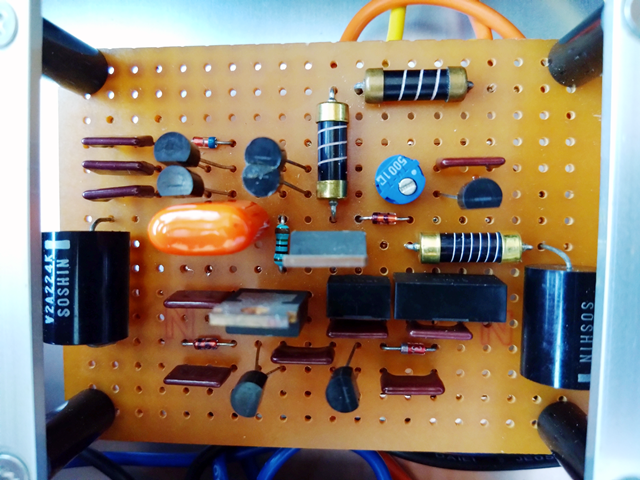

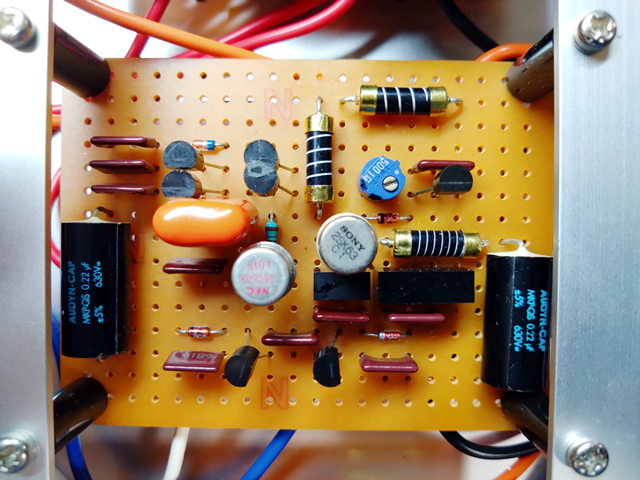

| ・最初に、No-248 Simple TR MCプリアンプ。 ・2SA606、2SC960を使用した 簡素版無帰還IVC型MCプリアンプ。 ・ちょっとだけ改変してある。 |

|

|

|

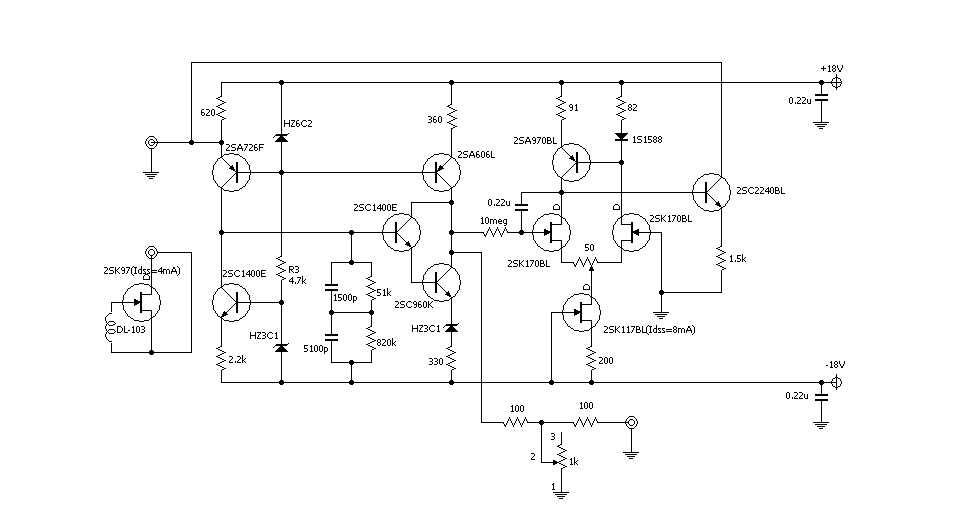

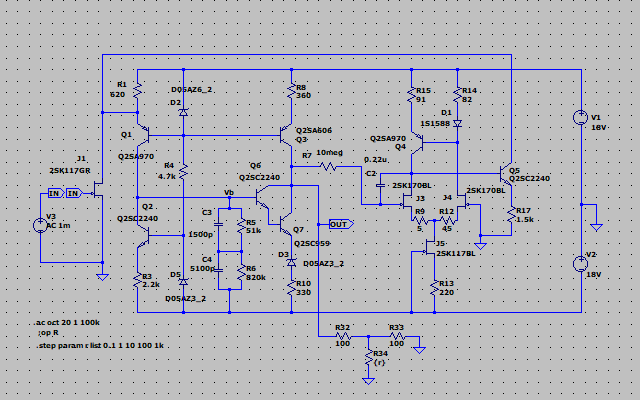

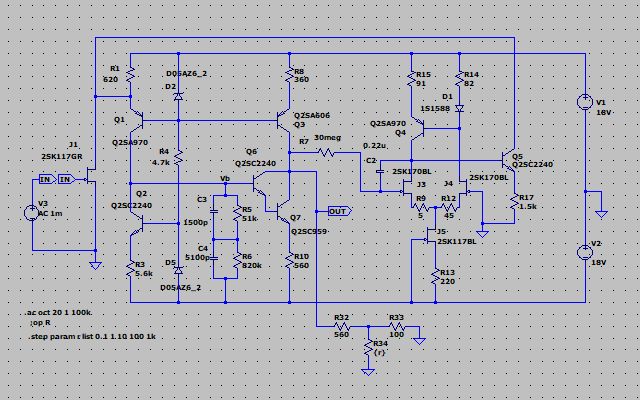

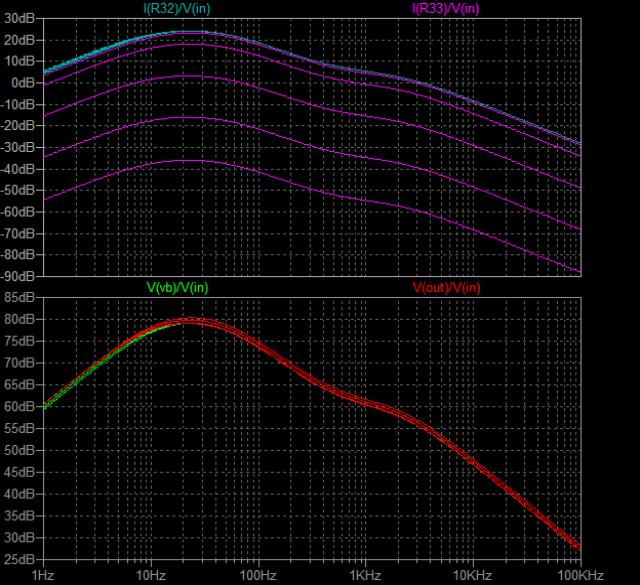

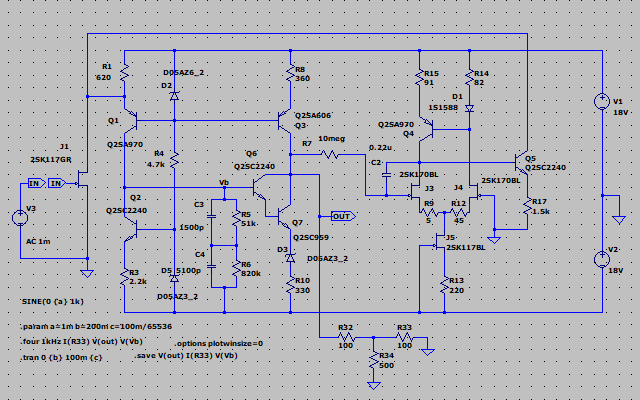

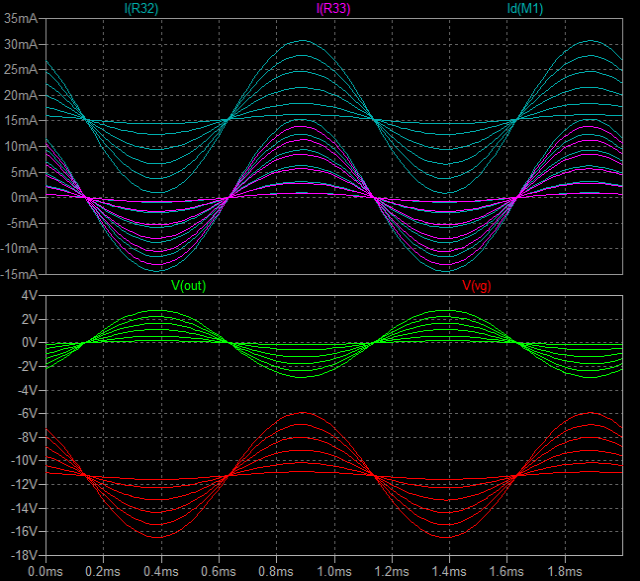

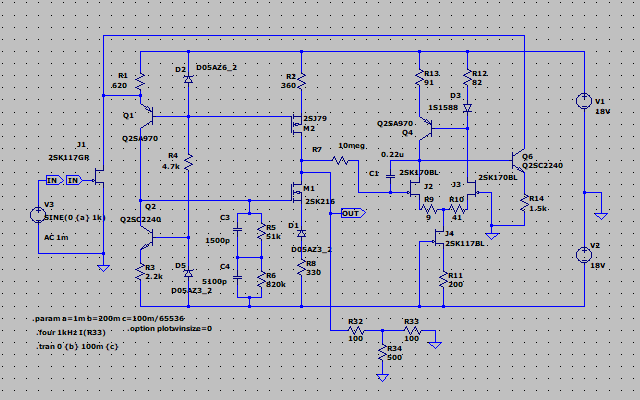

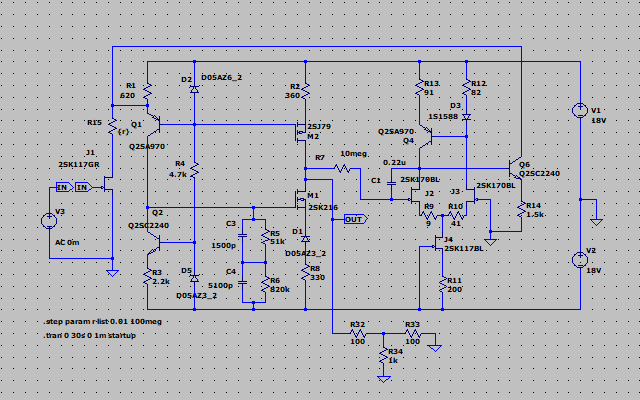

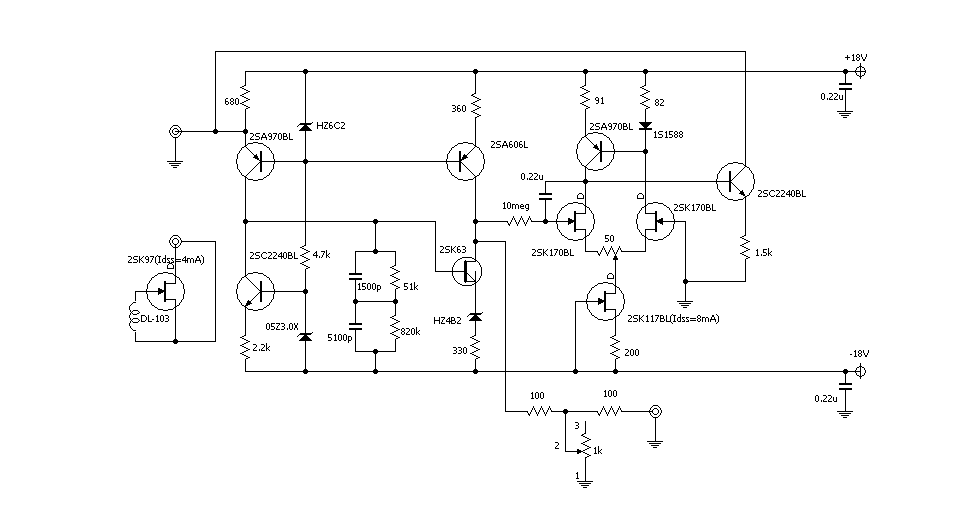

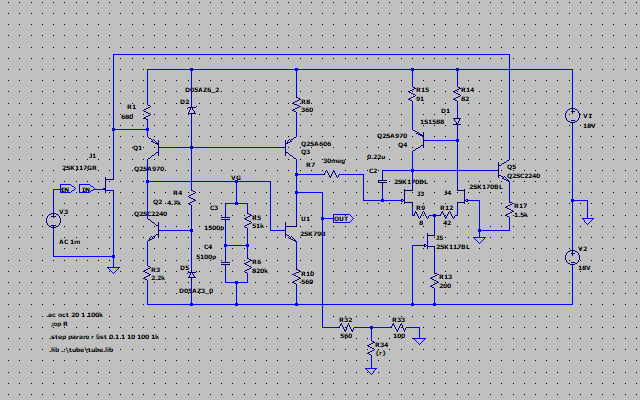

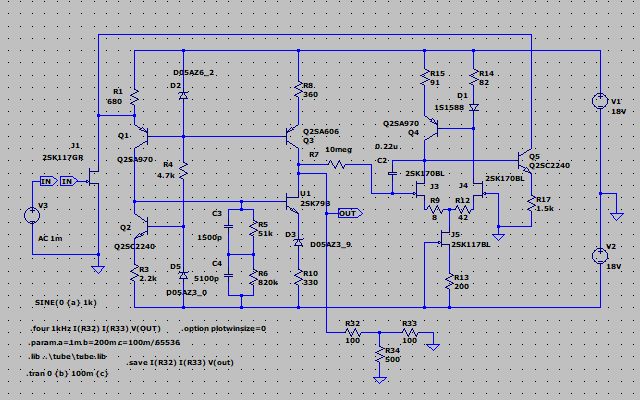

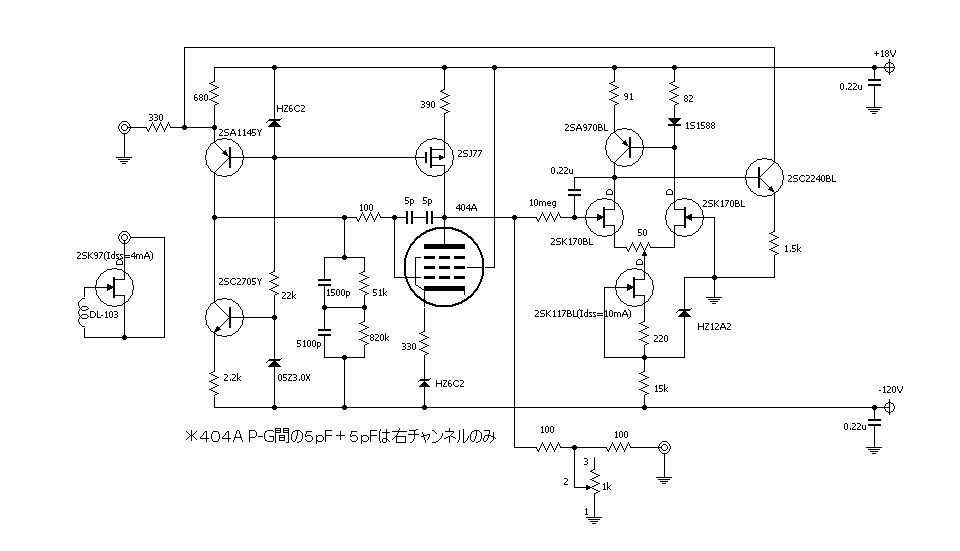

・回路はこう。 ・初段下の定電流回路のベース電圧を決めるツェナーダイオードをHZ6C2からHZ3C1に変更し、エミッタ抵抗を5.6kΩから2.2kΩに変更。 ・終段2SC960のエミッタ抵抗を560Ωから330Ωに変更するとともに、ツェナーダイオードHZ3C1を新たに挿入。 ・出力の抵抗を560Ω+100Ω+1kΩボリュームから100Ω+100Ω+1kΩボリュームに変更。 ・SAOC入口の抵抗を30megΩから10megΩに変更。 |

|

|

|

| ・要すれば、電流ゲインをやや増やし、その結果的に電圧ゲインをやや減らしたもの。 |

|

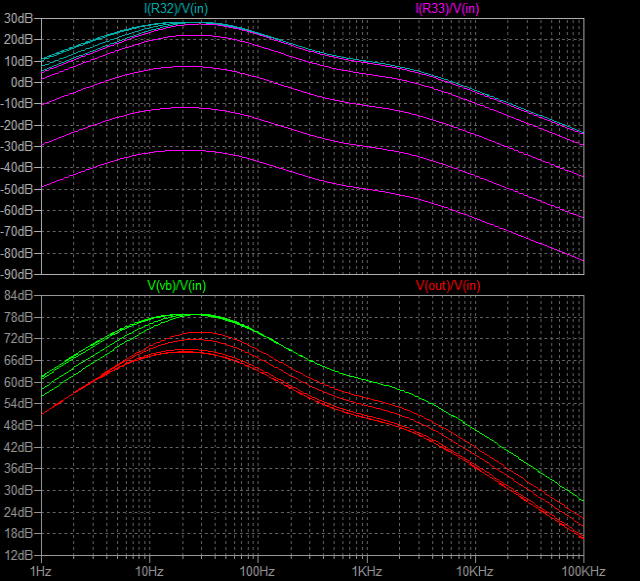

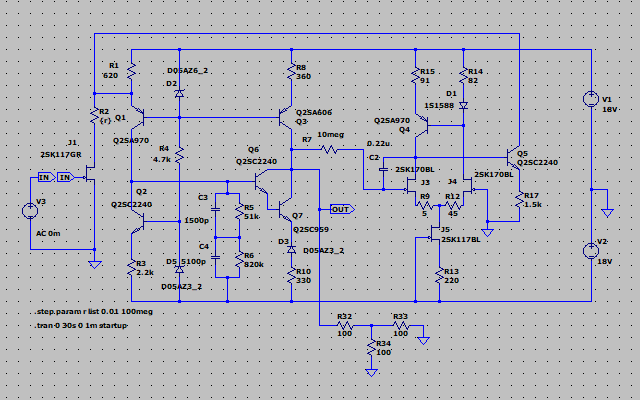

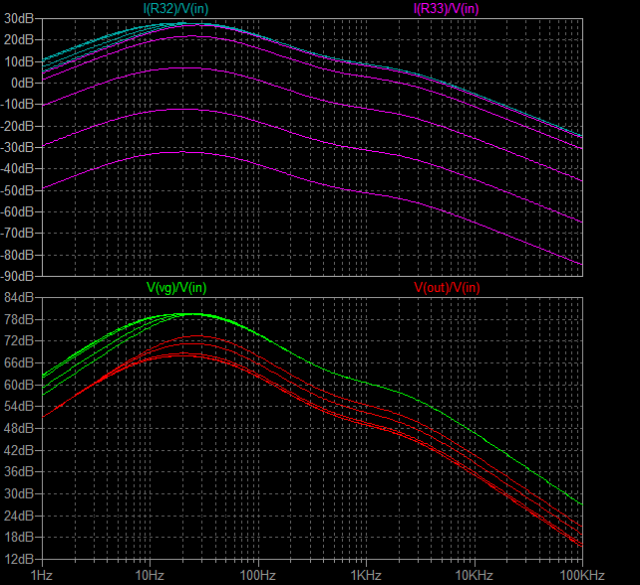

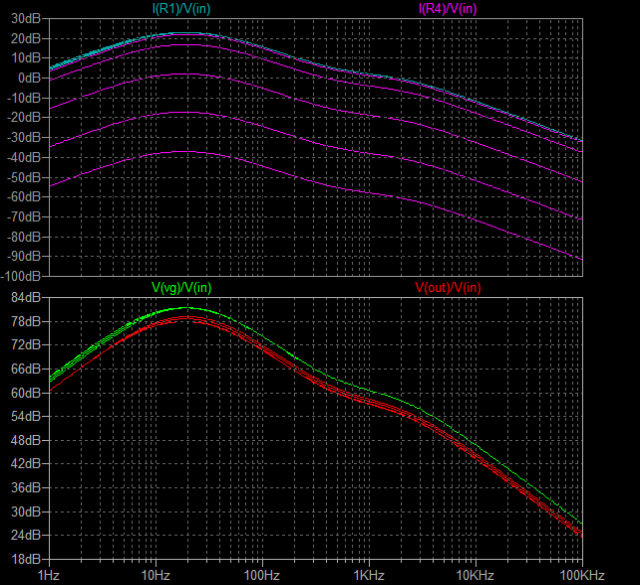

| ・それを観るシミュレーション結果。 ・まず、下が電圧ゲイン。 ・緑のV(vb)/V(in)が、終段ダーリントンTR入口=イコライザー素子までの電圧ゲインで、赤のV(out)/V(in)が終段ダーリントンTR出口での電圧ゲイン。 ・終段ダーリントンTRでボリューム最大で△5dB近く電圧ゲインが減っていることが分かる。 ・上が、電流ゲイン。要はこれがNo-248 Simple TR MCプリアンプのgmで、0dBがgm=1Sである。 ・なので、1kHzにおいては、ボリュームR34=1kΩの時には約9.5dB=3S、100Ωの時には約3.5dB=1.5S、10Ωの場合は約-11dB=0.28S、1Ωの場合は約-30dB=0.03S、0.1Ωの場合は約-50dB=0.003Sである。 |

|

| ・前がどうだったのか分からなければ、電流ゲインをやや増やし、電圧ゲインをやや減らしたことが明らかにならない。 ・従前の回路で同じくシミュレーションをする。 |

|

| ・結果はこう。 ・下が電圧ゲインだが、改定前は終段ダーリントンTRの電圧ゲインはほぼ0dB~2dB程度だったものが、上の改定後では△3.5dB以上減少していることも分かる。 ・次に電流ゲインだが、この表上の電流ゲインの結果と改定後の結果を見比べると、約4dB程度ゲインが上昇していることが分かる。 |

|

| ・改定後の、1kHzの0.3mV、1mV、2mV、3mV、4mV、5mVサイン波入力における、出力電圧及び出力電流を観る。 |

|

| ・上が電流出力、下が電圧出力の状況。 ・入力5mVまで問題なく対応している。 ・良いね。 |

|

| ・が、良いことばかりではない。 ・1mV、1kHzサイン波入力における歪率を観ると、 ・Total Harmonic Distortion=0.051907%。 ・従来型では、0.010226%であったから5倍以上悪くなった。 ・が、従来型より電流ゲインが4dB大きくなったのだから、入力を-4dB≒0.63倍=0.63mVにして測定しなければ、比較にならないので、やってみたところ、 ・Total Harmonic Distortion=0.031952%。 ・残念ながら、3倍以上となった。 ・終段2SC960のエミッタ抵抗を減らしたため、電流帰還、要するにNFB量が減ったためだろう。 ・が、無帰還であるし、この単純な回路で十分な出力をもたらすMCプリアンプとなっているのだから、不満はない。 |

|

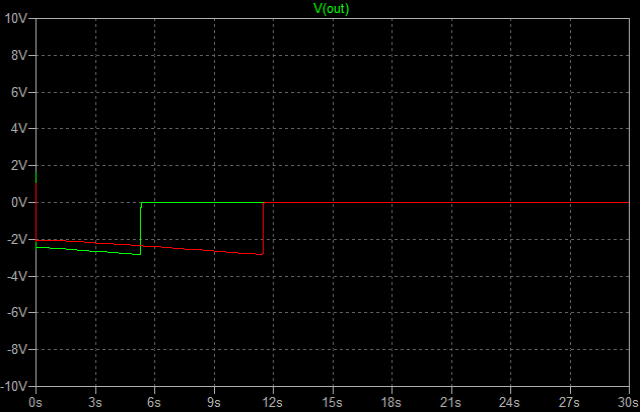

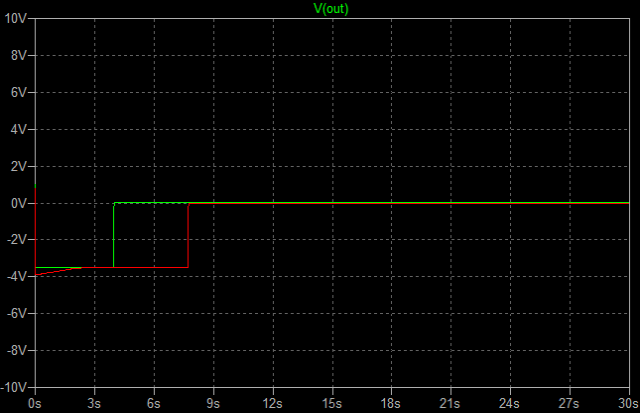

| ・SAOCの入口の抵抗を30megΩから10megΩに変更したのは、本体の変更に伴い、低域のピーク周波数を適正にするためのもの。 ・これに伴い、電源オン直後に出力電圧に現れる過渡的電圧が0Vに収束するまでの様子も変わる。 ・その状況を、カートリッジVⅠCを繋いでいる場合と、繋いでいない場合でシミュレートする。 |

|

| ・結果。 ・緑がカートリッジVⅠCを繋いでいる場合、赤が繋いでいない場合。 ・従来型に比較すると、過渡電圧もやや小さくなり、0Vに収束するまでの時間も半分程度に短くなっている。 |

|

| ・次に、No-248 Simple MOS MCプリアンプ。 ・2SJ77、2SK214を使用した 簡素版無帰還IVC型MCプリアンプ。 ・これもちょっとだけ改変してある。 |

|

|

|

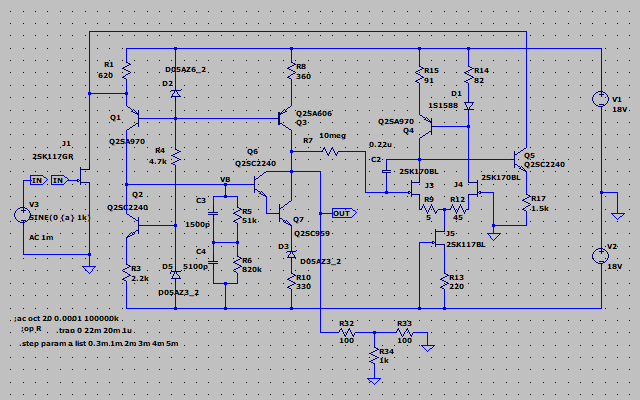

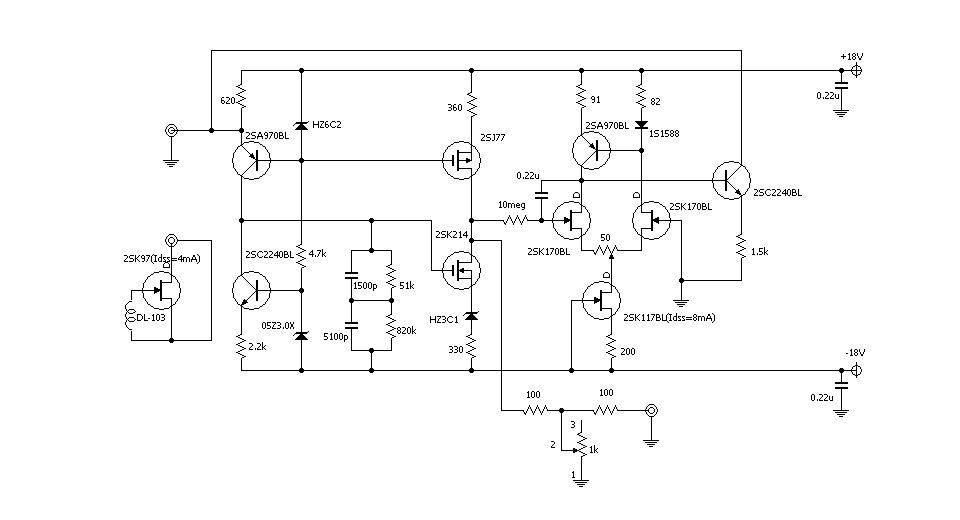

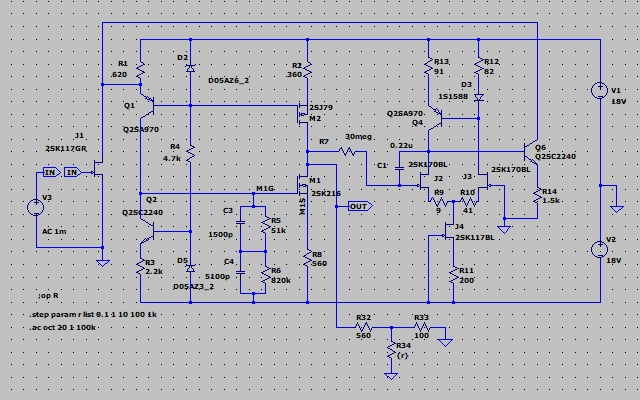

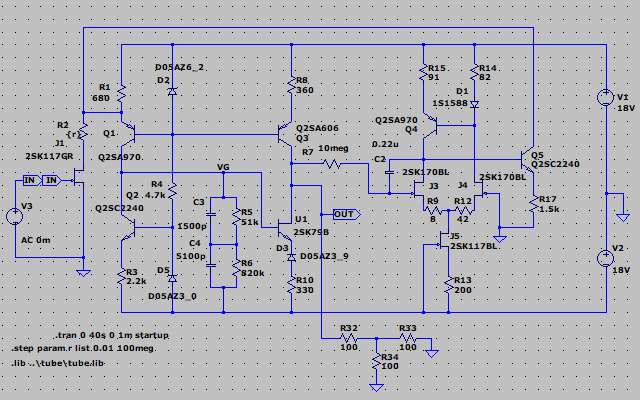

・回路はこう。 ・終段2SK214のソース抵抗を560Ωから330Ωに変更するとともに、ツェナーダイオードHZ3C1を新たに挿入。 ・出力の抵抗を560Ω+100Ω+1kΩボリュームから100Ω+100Ω+1kΩボリュームに変更。 ・SAOC入口の抵抗を30megΩから10megΩに変更。 ・要すれば、No-248 Simple TR MCプリアンプと同じ。 |

|

|

|

| ・これも、電流ゲインをやや増やし、その結果的に電圧ゲインをやや減らしたもの。 |

|

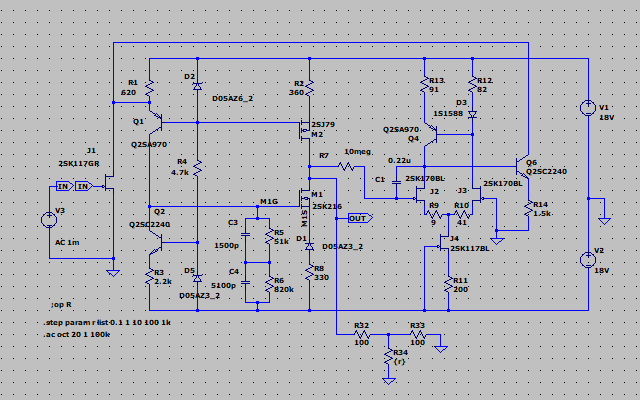

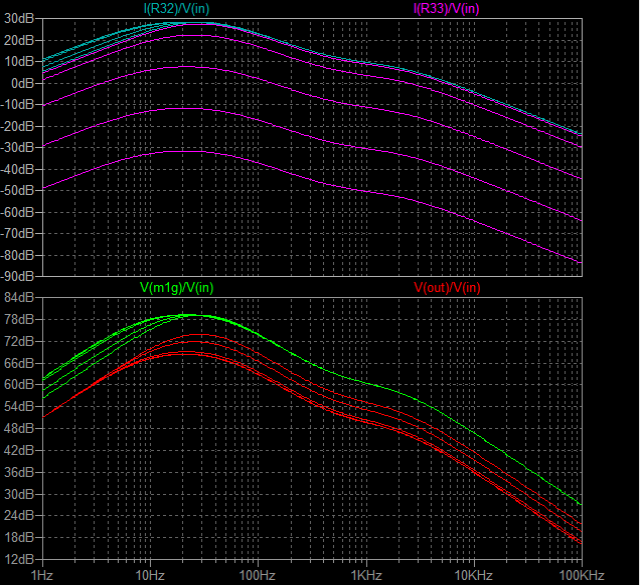

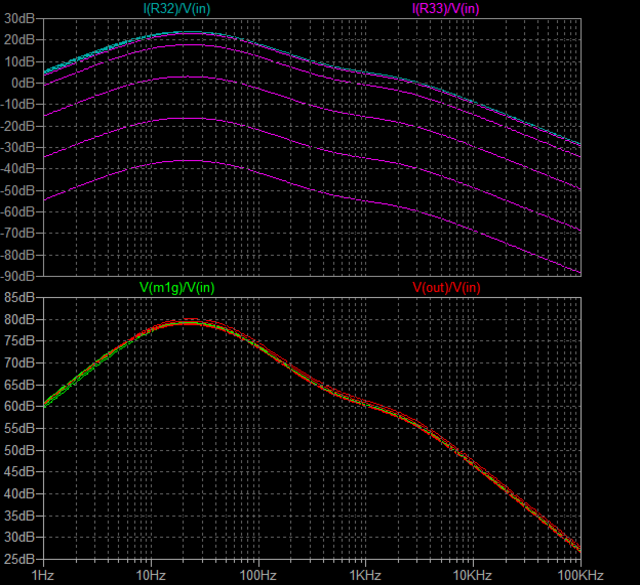

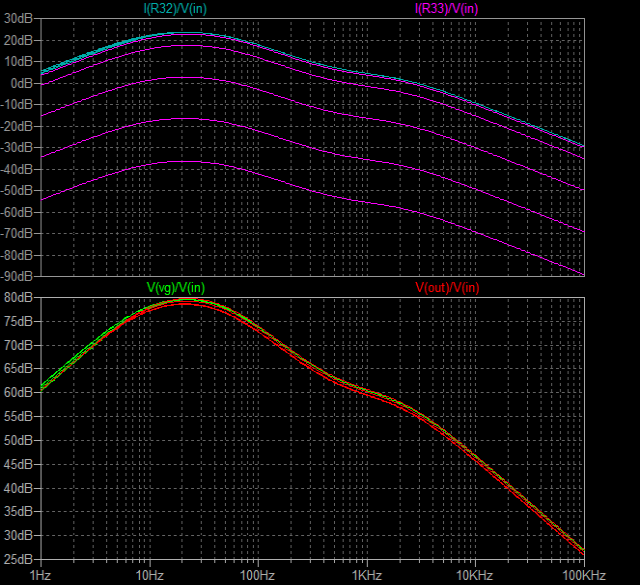

| ・それを観るシミュレーション結果がこれ。 ・まず、下が電圧ゲイン。 ・緑のV(m1g)/V(in)が、終段MOS入口=イコライザー素子までの電圧ゲインで、赤のV(out)/V(in)が終段MOS出口での電圧ゲイン。 ・終段MOSでボリューム最大で△5dBゲインが減っていることが分かる。 ・上が、電流ゲイン。要はこれがNo-248 Simple MOS MCプリアンプのgmで、0dBがgm=1Sである。 ・なので、1kHzにおいては、ボリュームR34=1kΩの時には約8.0dB=2.5S、100Ωの時には約3.5dB=1.5S、10Ωの場合は約-11.3dB=0.27S、1Ωの場合は約-30.5dB=0.03S、0.1Ωの場合は約-50.5dB=0.003Sである。 ・測定誤差と言うか読み取り誤差があるので、大体Simple TR MCプリアンプと同じだが、全体的にやや小さい。 ・これは、2SK214のgmが2SC1400+2SC960によるダーリントンTRによるgmよりやや小さいためだろう。 |

|

| ・従前の回路で同じくシミュレーションをする。 |

|

| ・結果はこう。 ・下が電圧ゲインだが、これと比較すると、改定前のMOSの電圧ゲインはほぼ△5dB以上減少していることも分かる。 ・次に上の電流ゲインだが、この表上の電流ゲインの結果と改定後の結果を見比べると、約5dB程度ゲインが上昇していることが分かる。 |

|

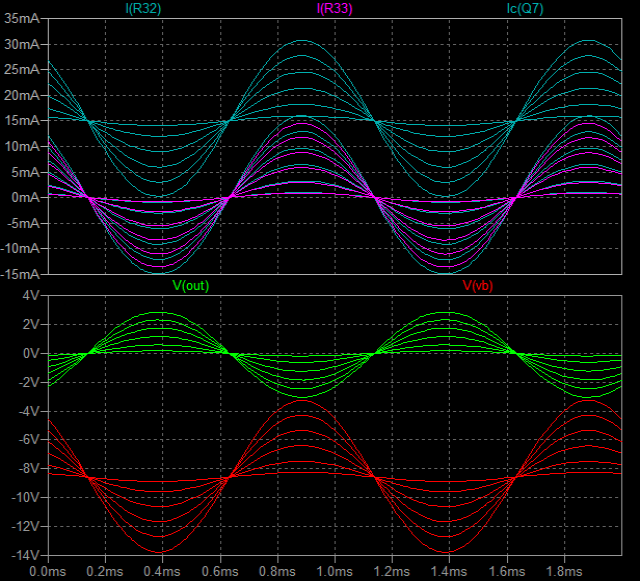

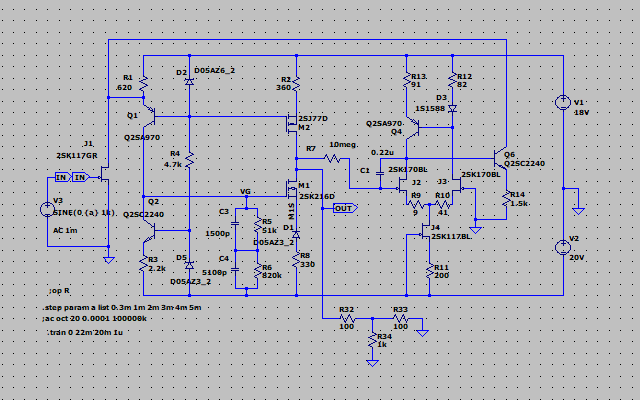

| ・改定後の、1kHzの0.3mV、1mV、2mV、3mV、4mV、5mVサイン入力における、出力電圧及び出力電流を観る。 |

|

| ・上が電流出力、下が電圧出力の状況。 ・入力5mVまで問題なく対応している。 |

|

| ・1mV、1kHzサイン波入力における歪率を観ると、 ・Total Harmonic Distortion=0.122325%。 ・従来型では、0.03106%であったから4倍悪くなった。 ・が、従来型より電流ゲインが5dB大きくなったのだから、入力を-5dB≒0.56倍=0.56mVにして測定しなければ、比較にならないので、やってみたところ、 ・Total Harmonic Distortion=0.067753%。 ・TR版と同様、残念ながら、2倍以上となった。 ・これも、2SK214のソース抵抗を減らしたため、電流帰還、要するにNFB量が減ったためだ。しょうがない。 |

|

| ・SAOCの入口の抵抗を30megΩから10megΩに変更したことに伴い、電源オン直後に出力電圧に現れる過渡的電圧が0Vに収束するまでの様子を観る。 ・カートリッジVⅠCを繋いでいる場合と、繋いでいない場合でシミュレート。 |

|

| ・結果。 ・緑がカートリッジVⅠCを繋いでいる場合、赤が繋いでいない場合。 ・従来型に比較すると、過渡電圧もやや小さくなり、0Vに収束するまでの時間も半分程度に短くなっている。 |

|

| ・続いて、No-248 Simple SIT MCプリアンプ。 ・2SK63を使用した 簡素版無帰還IVC型MCプリアンプ。 ・これも同様にちょっとだけ改変してある。 |

|

|

|

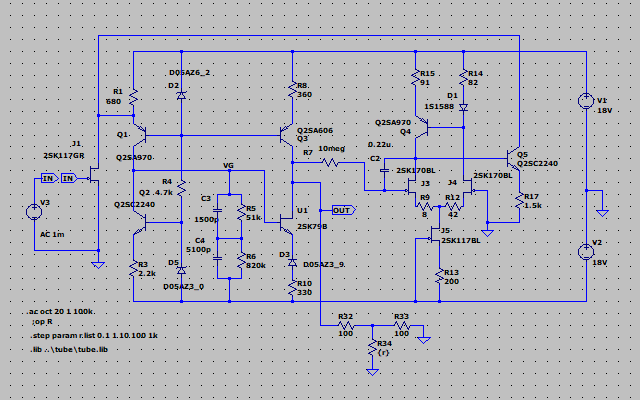

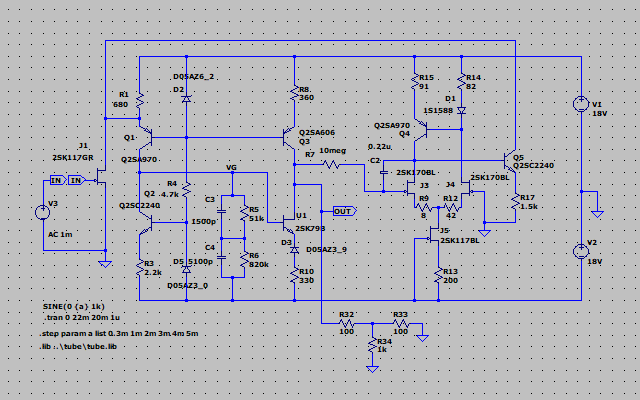

・回路はこう。 ・終段2SK63のソース抵抗を560Ωから330Ωに変更するとともに、ツェナーダイオードHZ4B2を新たに挿入。 ・出力の抵抗を560Ω+100Ω+1kΩボリュームから100Ω+100Ω+1kΩボリュームに変更。 ・SAOC入口の抵抗を30megΩから10megΩに変更。 ・2SK63のドレイン―ゲート間に取り付けていた5pFを撤去。 ・要すれば、No-248 Simple TR MCプリアンプ、No-248 Simple TR MCプリアンプに同じ。 |

|

|

|

| ・これも、電流ゲインをやや増やし、その結果的に電圧ゲインをやや減らしたもの。 |

|

| ・それを観るシミュレーション結果。 ・まず、下が電圧ゲイン。 ・緑のV(m1g)/V(in)が、終段SIT入口=イコライザー素子までの電圧ゲインで、赤のV(out)/V(in)が終段SIT出口での電圧ゲイン。 ・終段SITでボリューム最大で△6dBゲインが減っていることが分かる。 ・上が、電流ゲイン。要はこれがNo-248 Simple SIT MCプリアンプのgmで、0dBがgm=1Sである。 ・なので、1kHzにおいては、ボリュームR34=1kΩの時には約8.7dB=2.7S、100Ωの時には約2.8dB=1.38S、10Ωの場合は約-12dB=0.25S、1Ωの場合は約-31.2dB=0.026S、0.1Ωの場合は約-51dB=0.0028Sである。 ・大体Simple TR MCプリアンプやとSimple MOS MCプリアンプより、全体的にやや小さい。 ・これは、2SK63(=2SK79)のgmが2SK214のgmよりやや小さいためだろう。 |

|

| ・従前の回路で同じくシミュレーションをする。 |

|

| ・結果はこう。 ・下が電圧ゲインだが、これと比較すると、改定後のSITの電圧ゲインはほぼ△5dB以上減少していることが分かる。 ・また、終段SITによる電圧ゲインは、従前は0dB程度であったものが、改定後は△4dB以下になっている、従前型では2SK63のドレイン―ゲート間に発振対策として5pFが必要だったものが、改定後は必要なくなったのは、このためであろう。 ・次に上の電流ゲインだが、この表上の電流ゲインの結果と改定後の結果を見比べると、約5dB程度ゲインが上昇していることが分かる。 |

|

| ・改定後の、1kHzの0.3mV、1mV、2mV、3mV、4mV、5mVサイン入力における、出力電圧及び出力電流を観る。 |

|

| ・上が電流出力、下が電圧出力の状況。 ・入力5mVまで問題なく対応している。 |

|

| ・1mV、1kHzサイン波入力における歪率を観ると、 ・Total Harmonic Distortion=0.149289% ・従来型では、0.036179%であったから4倍以上悪くなった。 ・が、従来型より電流ゲインが5dB大きくなったのだから、入力を-5dB≒0.56倍=0.56mVにして測定しなければ、比較にならないので、やってみたところ、 ・Total Harmonic Distortion=0.08309%。 ・TR版、MOS版と同様、残念ながら、2倍以上となった。 ・これも、2SK68のソース抵抗を減らしたため、電流帰還、要するにNFB量が減ったことによるので、しょうがない。 |

|

| ・SAOCの入口の抵抗を30megΩから10megΩに変更したことに伴い、電源オン直後に出力に現れる過渡的電圧が0Vに収束するまでの様子を観る。 ・カートリッジVⅠCを繋いでいる場合と、繋いでいない場合でシミュレート。 |

|

| ・結果。 ・緑がカートリッジVⅠCを繋いでいる場合、赤が繋いでいない場合。 ・従来型に比較すると、過渡電圧は半分程度になり、0Vに収束するまでの時間も半分程度に短くなっている。 |

|

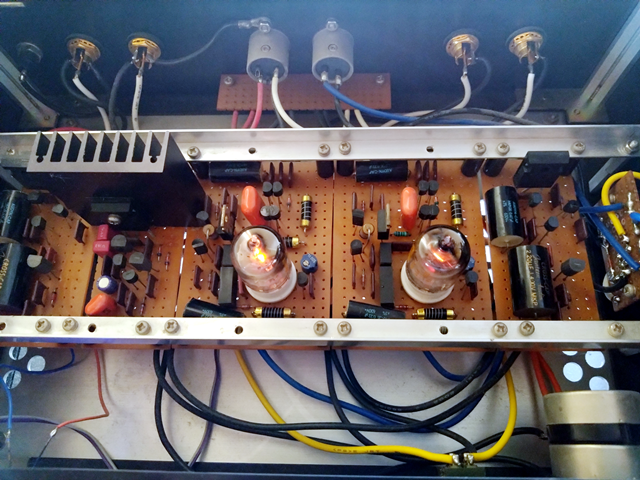

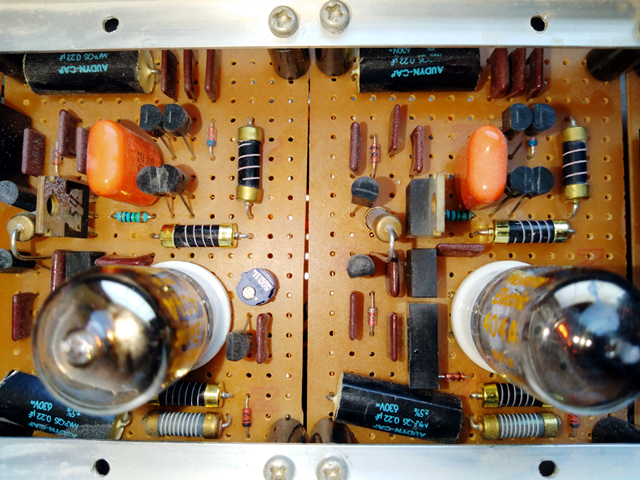

| ・続いて、No-248 Simple 404A MCプリアンプ。 ・WE404Aを使用した 簡素版無帰還IVC型MCプリアンプ。 ・これも同様にちょっとだけ改変してある。 |

|

|

|

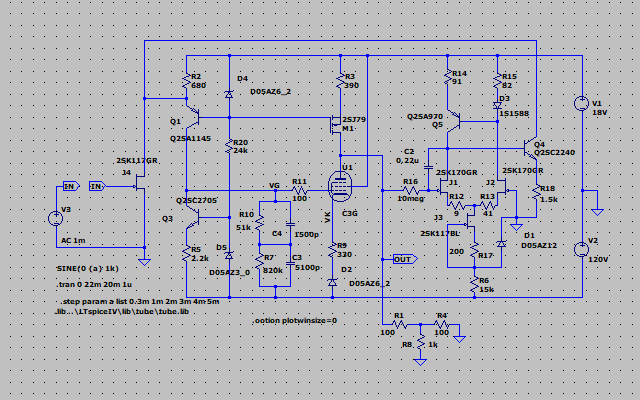

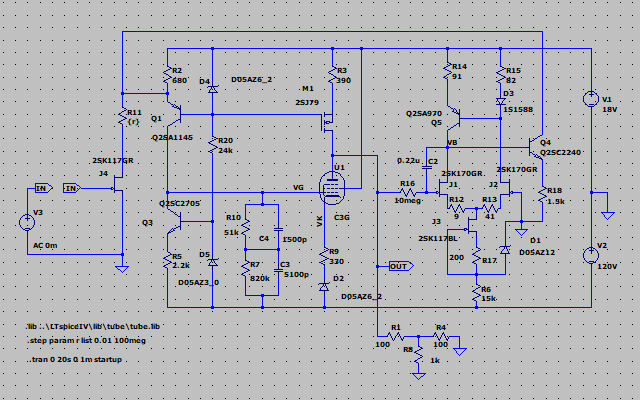

・回路はこう。 ・終段404Aのカソード抵抗を560Ωから330Ωに変更。 ・出力の抵抗を560Ω+100Ω+1kΩボリュームから100Ω+100Ω+1kΩボリュームに変更。 ・SAOC入口の抵抗を30megΩから10megΩに変更。 ・404Aのプレート―グリッド間に取り付けていた10pF+10pFを、左チャンネルは撤去、右チャンネルは5pF+5pFに変更。 ・要すれば、これまでのSimple MCプリアンプ達に同じ。 |

|

|

|

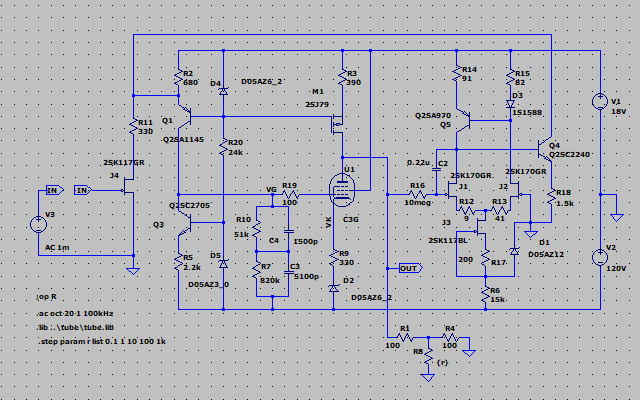

| ・これも、電流ゲインをやや増やし、その結果的に電圧ゲインをやや減らしたもの。 ・ただし、404Aのモデルがなく、C3Gのモデルで代用しているので、以下どこまで正しいかは不明。 |

|

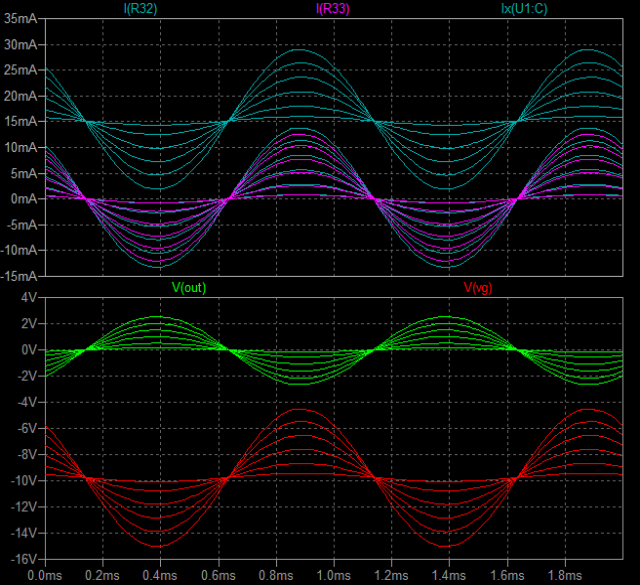

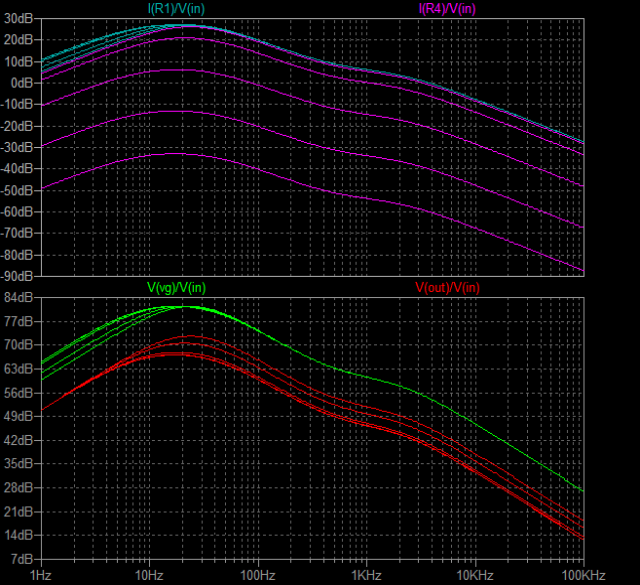

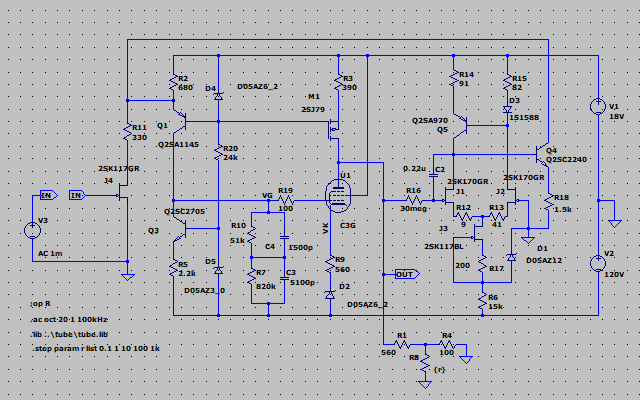

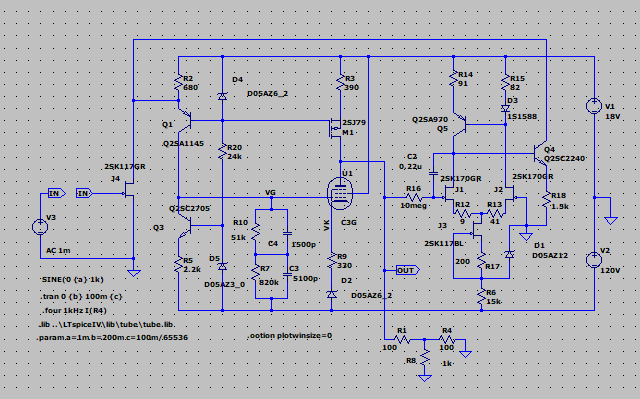

| ・それを観るシミュレーション結果。 ・まず、下が電圧ゲイン。 ・緑のV(Vg)/V(in)が、終段C3G入口=イコライザー素子までの電圧ゲインで、赤のV(out)/V(in)が終段C3G出口での電圧ゲイン。 ・終段C3Gでボリューム最大で△8dBゲインが減っていることが分かる。 ・上が、電流ゲイン。要はこれがNo-248 Simple 404A MCプリアンプのgmで、0dBがgm=1Sである。 ・なので、1kHzにおいては、ボリュームR34=1kΩの時には約7.65dB=2.41S、100Ωの時には約2.5dB=1.33S、10Ωの場合は約-12.3dB=0.24S、1Ωの場合は約-31.5dB=0.026S、0.1Ωの場合は約-51.5dB=0.0026Sである。 ・Simple TR MCプリアンプやSimple MOS MCプリアンプ、そして、Simple SIT MCプリアンプのgmよりやや小さい。 |

|

| ・従前の回路で同じくシミュレーションをする。 |

|

| ・結果はこう。 ・下が電圧ゲインだが、従前から終段C3Gの電圧ゲインは△3dBとマイナスだったことが分かるが、改定後のSITの電圧ゲインは更に△5dB程度減少して、トータル△8dBとなっていることが分かる。 ・こういう事なので、Simple 2SK63 MCプリアンプと同様に404Aのプレート―グリッド間の10pF+10pFはもう不要だろうと、これを外したのだが、左チャンネルはそれで良かったが、右チャンネルはそうは行かず、5pF+5pFが必要で、これがないと発振する。何とも難しいものだ。 ・次に電流ゲインだが、この表上の電流ゲインの結果と改定後の結果を見比べると、約4dB程度ゲインが上昇していることが分かる。 |

|

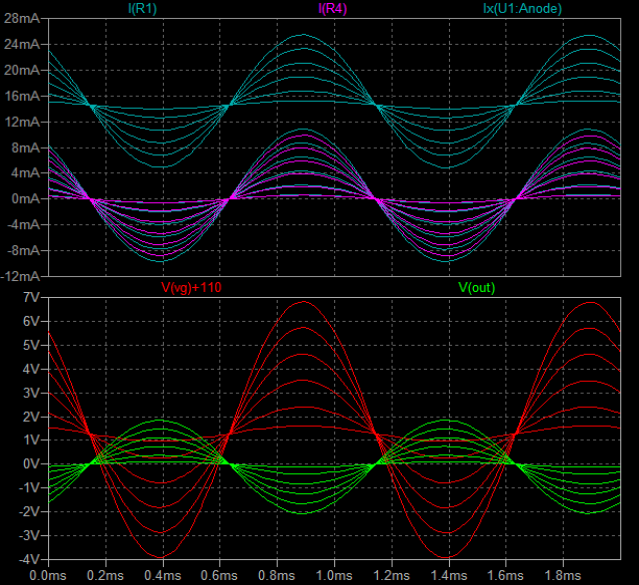

| ・改定後の、1kHzの0.3mV、1mV、2mV、3mV、4mV、5mVサイン入力における、出力電圧及び出力電流を観る。 |

|

| ・上が電流出力、下が電圧出力の状況。下の電圧出力のC3Gのグリッド電圧V(vg)は-110V付近なので、110Vを加算して見やすく表示したもの。 ・入力5mVまで問題なく対応している。 |

|

| ・1mV、1kHzサイン波入力における歪率を観ると、 ・Total Harmonic Distortion=0.223679%。 ・従来型では、0.060393%であるから4倍近く悪くなった。 ・が、従来型より電流ゲインが4dB大きくなったのだから、入力を-4dB≒0.63倍=0.63mVにして測定しなければ、比較にならないので、やってみたところ、 ・Total Harmonic Distortion=0.1407651%。 ・残念ながら、2倍以上となった。 ・これも、C3Gのカソード抵抗を減らしたため、電流帰還、要するにNFB量が減ったことによるので、しょうがない。 |

|

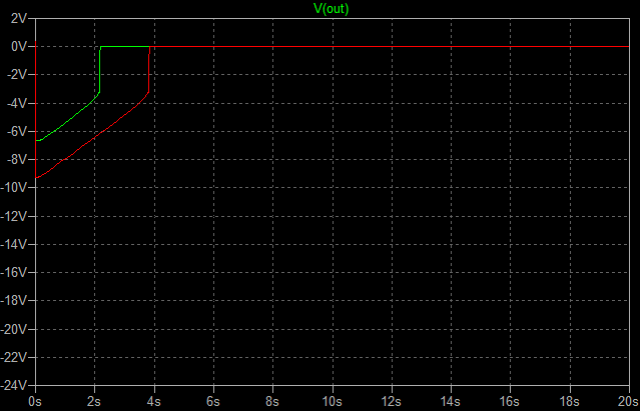

| ・SAOCの入口の抵抗を30megΩから10megΩに変更したことに伴い、電源オン直後に出力に現れる過渡的電圧が0Vに終息するまでの様子を観る。 ・カートリッジVⅠCを繋いでいる場合と、繋いでいない場合でシミュレート。 |

|

| ・結果。 ・緑がカートリッジVⅠCを繋いでいる場合、赤が繋いでいない場合。 ・従来型に比較すると、過渡電圧は半分程度になり、0Vに収束するまでの時間もやや短くなっている。 ・が、実機ではこうはならない。このシミュレーションでは、電源オン後真空管のヒーターが徐々に暖まって恒常状態になる過程がすっぽり抜けている。 ・で、実機で電源オンから何秒で0Vに収束するかを測ってみると、案外ヒーターが暖まるまでの時間は短く、結果、15秒程度で収束する。 |

|

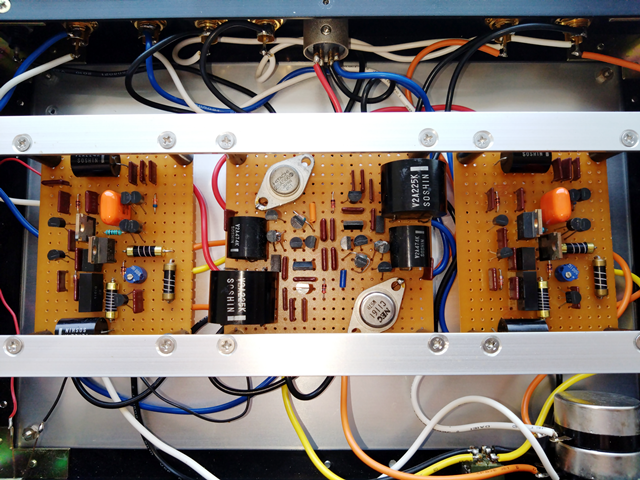

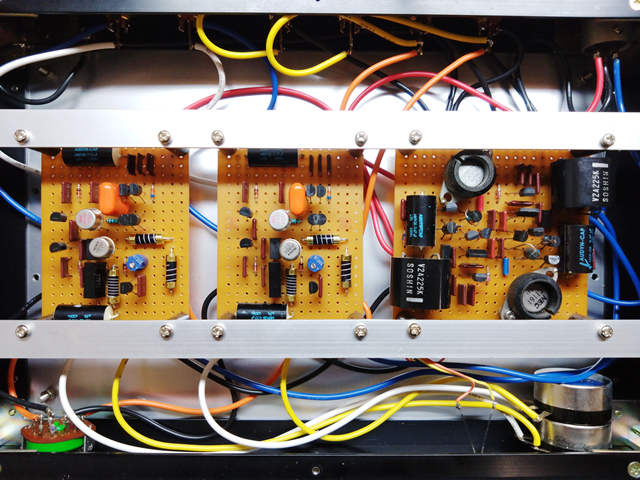

・以上4台の簡素版無帰還IVC型MCプリアンプ。 ・DL-103用のMCプリアンプがこんなに簡素に成り立っている。奇跡のよう。 ・音も素晴らしい。 ・以上4台の簡素版無帰還IVC型MCプリアンプに音の違いはあるか? ・と言うと中々難しい。 ・駄耳のせいなのが一番大きいが、4台とも、音を作っている中核がカートリッジVICの2SK97であるということがある。 ・2SK97のgmとイコライザー素子のインピーダンスで、1kHzで60dB=1000倍のゲインが稼がれているのだ。 ・TRやMOS、SIT、そして真空管を用いた終段は、バッファに過ぎない。 ・そのバッファの違いが耳で分かるか?と言うことだが、まぁ、ほぼ分からない。(爆) ・が、敢えて言えば、SIT 2SK63を用いたNo-248 Simple SIT MCプリアンプの音がなかなか好ましい。 ・SITは登場した途端に消えてしまったが、音は良いものだったのだ。 ・私は、V-FET(SIT)2SJ18-2SK60パワーアンプ兼パワーIVCとSIT(V-FET)2SJ20A-2SK70Aパワーアンプ兼パワーIVCと、V-FET(SIT)起用のパワーアンプ兼パワーIVCを有しているが、理由はそういうこと。 ・さらに、敢えて言えば、MOS 2SK214を用いたNo-248 Simple MOS MCプリアンプの音も良い。 ・効率の悪いSITを消滅に追いやった素子だが、音も端正と秀才的な素子だ。 ・次にTR。2SC960(2SC959も同じもの)を用いたNo-248 Simple TR MCプリアンプ。 ・近ごろは先生もTRに回帰されている。先生がはるか昔に選び抜かれたTRだ。音が良いのは当たり前。高解像度と仰られるがその通りかな。 ・そして、真空管。WE404Aを用いたNo-248 Simple 404A MCプリアンプ。 ・残念ながら、如何にも真空管と言った感じの音はしない。奥行きが深い空間感が出るが、基本的に半導体を用いた他のSimple MCプリアンプ達と同様の音がする。要するに良い。 ・総じて、どれも最近の光カートリッジとそれ用に製作した光カートリッジ用プリアンプが奏でる音に肉薄又は匹敵する音がする。ので、今後も生き残るだろう。 |

|

|

|